絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

買収する企業と買収される企業の株価は、どのように動くと思いますか?

企業規模拡大の為に欠かせない『買収』という戦略は今、株式市場でひとつのテーマとして注目されつつあります。

今回はその目的や株価に与える影響などに着目し、私たち投資家が身に付けておくべき知識をまとめました。

場面によっては手堅く儲けられるチャンスとなり得る買収案件、ぜひチェックしておきましょう!

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

買収の仕組みと株価の関係

事業をゼロの状態から立ち上げるよりも、圧倒的な成長や事業拡大が見込める他企業の「買収」は、時間を買うという1つの戦略。

株式投資で利益を上げるためのヒントが、ここに隠されていました。

どうなる?買収された企業の株価

次々と企業を買収しているソフトバンクやライザップを筆頭に、国内企業はいま積極的にM&A(合併・買収)を展開しています。

買収は、資本力の強い企業が小さな企業を買うという流れが基本です。

魅力的な事業内容やサービスの提供、独自の技術やノウハウなどが自社の成長に必要だと判断したとき、その企業に買収を持ちかけます。

- 買収した企業の株式を50%以上取得して子会社化

- TOBにより株式を100%取得して完全子会社化

上記の通り、取得する株数によって買収する企業の支配力と取得方法が異なります。

その2つの買収ケースを見ていきましょう。

株式を50%以上取得して子会社化する場合

企業の発行済株式を過半数取得することで子会社となり、経営権を大きく握ることができます。

その場合、市場から大量の株式を購入しなければなりませんので、必然的に『買収される企業の株価は急上昇する』傾向にあるのです。

残りの株式を保有している少数株主は存在してるので上場は維持。

そのため、買収後は市場に出回っている株式で引き続き売買が行われますので、買収した側(親会社)の経営次第で株価は変動していきます。

もし買収した企業の経営が起動に乗らなかった場合に子会社だけ再び市場に放つケースがあり、そうなると株価は急落してしまいます。

逆に業績が好調でも、株価が上昇してきたところで子会社を売却し投資回収を図る場合もあります。

株式を100%取得して完全子会社化する場合

市場から発行済株式を全て集めようとすると、価格の変動等により買い取りがスムーズに進みまないことが予想できます。

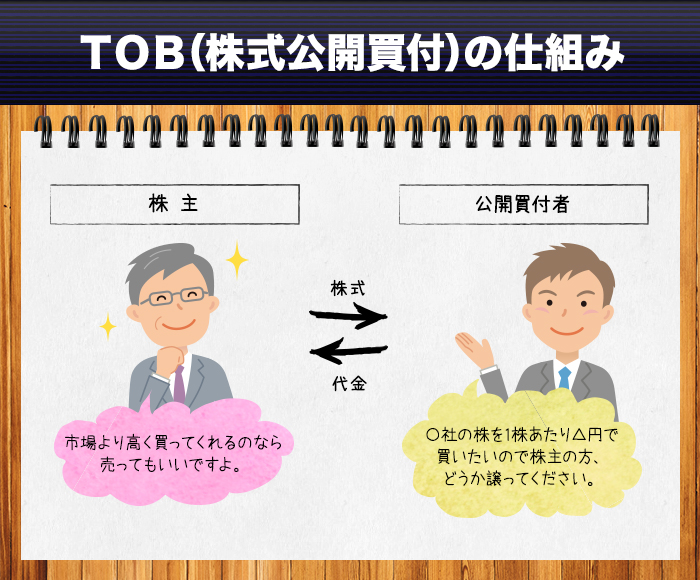

そこでTOB(株式公開買付)による買収の登場です。

不特定多数の株主から効率よく株式を購入できるよう、予め「価格、株数、期間」を提示します。

このとき、市場に出回っている株式を全て回収しやすいよう、買収する側は買付価格を高く設定する必要があります。

例えば、株価100円近辺で推移している企業の全株式を取得するため、買収する側は150円での購入を提示することも珍しくありません。

その上乗せ分を「買収プレミアム」と呼び、株価は必然的にその買収価格まで上昇していきます。

平均的な買収プレミアムはプラス40%程度と言われており、株式を100%取得後、買収された企業は上場廃止となります。

▼おすすめ記事

【【要注意】上場廃止となった株はどうなる?注意点と対処法の全て】

買収した企業の株価は直ぐには上がらない

基本的に買収された企業の株価が上がりやすいことはわかりましたが、買収した側の企業の株価にはどのような影響があるのでしょうか。

まず、企業間で相乗効果が生まれたとき初めて市場が買い手を評価し、株価が上がることがイメージできるかと思います。

しかし、買収価格が高すぎると市場に判断されたときや、買収後の成長が不安視される場合には、マイナスに評価されてしまうこともあります。

ソフトバンクによるARM社の買収が良い例でしょう。

総額3兆3,000億円という巨額買収が決定したとき、かなりの費用がかかることを市場が嫌気して、株価は10%以上も暴落しました。

それでも最終的には業績次第で、現在のように見直し買いが入ったりと長期的な株価の上昇に繋がっています。

このように、買収直後は株価が荒れやすく、どちらに転ぶかの判断が難しいのです。

実際の価値にはすぐ直結しづらいため、その後の業績をしっかりと見極める必要がある為、以下の2点はチェックするようにしましょう。

- 売上が伸びているか

- 投資回収ができているか

買収直後に上昇に繋がったとしても、その後の業績次第では低迷することもあり、逆に時間が経って評価されるケースもあります。

結局のところ、買収によってすぐに株価が上がるかと言えば、それは間違いかもしれません。

企業間の相乗効果が見えてはじめて「買う」という判断が好ましいでしょう。

- 買収される企業の株価は急上昇する傾向にある

- 企業間で相乗効果が生まれて初めて買収した側の株価は上昇する

会社を乗っ取るために行われる買収

発行済株式数の過半数(50%以上)を株主から取得すれば、その企業の経営権を握ることができます。

通常なら双方の合意のもと行われる買収案件ですが、時には強引に会社を乗っ取ろうとする「敵対的買収」がかけられるケースもあります。

敵対的買収による効果と目的

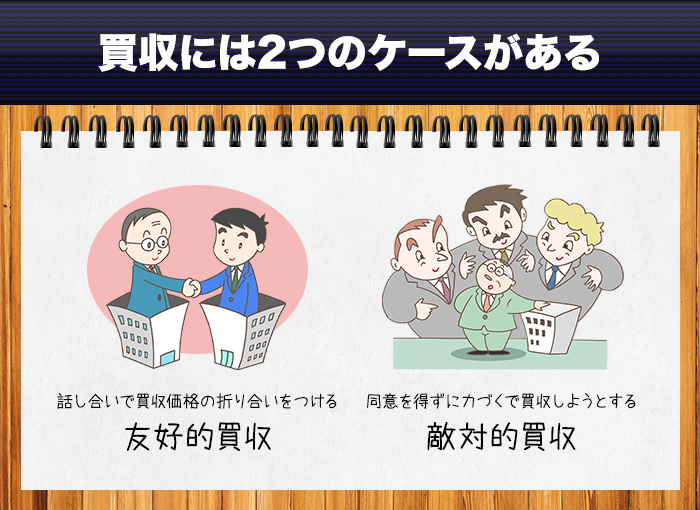

企業の買収には「友好的」な買収と「敵対的」な買収があります。

友好的買収は話し合いのもとで買収価格の折り合いがつきますが、敵対的買収は対象企業の同意を得ずに力づくで買収しようとするもの。

買収を仕掛けて買い集めた企業の株式を、その企業あるいは関係者に高く買い取るよう要求するケースもあり、投機目的であると考えることができます。

また、対象となる企業はその価値に比べて市場価格が割安だと判断できる場合がほとんどです。

そのため敵対的買収に関するニュースが取り上げられると、短期投資家の買いが殺到する傾向にあります。

上場企業である限り株式の売買は自由に行われるべきですから、敵対的買収をすることは問題ありません。

むしろ株価高騰や増配当が見込めるので、株主にとってはメリットがあります。

しかし、敵対的買収を仕掛けると株価が急騰してしまい、買収する側に大きな資金力が必要とされるためにその多くは失敗に終わっています。

村上氏による日本人初の敵対的買収

村上ファンドで有名な村上氏が当時率いていたMACは、マンションなどの不動産や電気部品を扱う「昭栄」に目をつけました。

2000年頃の不況により株価は安く放置されている状態でしたが、彼らの調査によると昭栄は以前のバブル期に儲けた約660億円をため込んでいると判明。

日本人初の敵対的買収を仕掛けたのです。

そのとき880円と割安に放置されていた株ですが、時価総額で算出すると本来なら1株5,200円の価値があると判断しました。

村上氏は控えめの1,000円でTOBをかけましたが株価は急上昇。

1,300円近くに上がってしまったところで、市場で売却しても利益が出るとして敵対的買収は断念しましたが、村上氏率いるMACとそれに乗っかった株主は巨額の利益を得ています。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ買収防衛策は株価を下げる作用がある

強引に買収をかけられた企業は乗っ取られるのを防ぐために抵抗します。

これを「買収防衛策」と呼びます。

買収を仕掛けた側の持ち株比率を下げるために新株予約権を発行する方法が多く、その防衛策を実施する際のルールを予め決めておく事前警告型が主流。

投機的な狙いがある買収に批判が強まったことでこのような対処が講じられるものの、それは経営者を守るだけのものだと否定的な意見も強いです。

注意点としまして、買収防衛策は株価を下げる作用を持つものも存在していますので、その争いが起きる前の段階で早めに売却するようにしましょう。

上場企業の会社は本来、経営者のものではなく株主のものでありますので、買収によって経営権を行使することは自由でなければなりません。

そのため以下のライブドア事件のように、経営者が経営権を守るために株式を発行することは認められませんでした。

注目を集めたライブドア事件

2005年の2月8日、ライブドアは時間外取引にて700億円を投じてニッポン放送の株式を約35%取得し、筆頭株主となりました。

慌てたニッポン放送はフジテレビに対して4,000万株の新株予約権を発行し、フジテレビ側はそれに協力する形で防衛策に動いたのです。

これが実現すればライブドアの敵対的買収を阻止することができたのですが、対するライブドアは新株予約権発行が違法だと申し立て法律上の争いに発展。

この申請が認められたため新株予約権の発行ができなくなったものの、同時にライブドアの資金が底をつき、取得した全株式をフジテレビに譲渡する方向で和解となりました。

その条件として、フジテレビがライブドアに出資することを発表。

敵対的買収は失敗に終わりましたが結果的にはライブドアが勝利しました。

もし新株予約権の発行がされていれば株数が増えることで1株あたりの株式価値が薄れ、最終的に株価が下がってしまう副作用が働くと考ることもできます。

過去の事例のように、状況に応じて株価が上がったり下がったりしますので、買収企業に投資する際は十分気をつけて行いましょう。

▼おすすめ記事

【経済ニュースを株式投資の判断材料に活かす為の基本知識を学ぼう】

- 会社を乗っ取るために行われる敵対的買収は短期資金が集中しやすい

- 買収防衛策がうまくいけば株価を下げる作用が働くことが考えられる

スポンサードサーチ

まとめ

市場原理で考えると、買収の対象企業となる株式は市場から買い占められている状態ですので大きな売りは出にくいと考えることができます。

このような下支えが安心感に繋がり、株価は上昇する傾向にあるのです。

すでに保有していた株主やこれから狙いを定める個人投資家にとって、買収というイベントは儲けるチャンスとなります。

対して買収する側の企業の株価は買収後の展望が明るいかどうかで判断が変わるため、すぐに飛びつかず慎重に見極めるようにしましょう。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます