絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

実は、この1年間で600社以上もの上場企業が株式併合を実施しています。

投資家の利便性を向上させるため、

売買単位を100株に統一する取り組みが2007年からスタートしており、2018年の10月には完了予定まで引き続き株式併合が活発に行われると予想されます。

株式併合の仕組みや実施後の値動きの特徴、投資するメリット・デメリットを把握しておきましょう!

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

株数が減っても株価は倍以上になる株式併合の仕組み

なぜ企業は株式併合を行う必要があるのでしょうか?

その仕組みを見ていきます。

複数株式が1株に統合される株式併合とは?

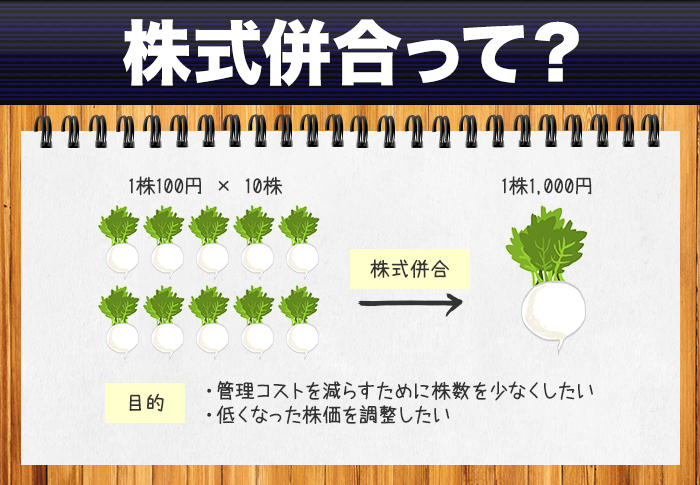

株式併合とは、企業が発行済み株式数を減らす目的で複数の株式を1株にまとめることを意味します。

例えば、2株を1株に株式併合すると保有株式は半分になりますが、価格は2倍になるので、株主の保有資産は変わらず影響を及ぼしません。

株価100円の企業が10株を1株に株式併合したケースでは、10枚の株式が1まとまりになるので「100円×10枚」で、1株価格は10倍の1,000円になります。

こうして株式併合が行われると、その比率に従って各株主の保有株式数や発行済み株式数が減少することがイメージできるかと思います。

では、どういう場合に株式併合を実施するのでしょうか?

通常、過度な株式分割によって増えた株式の管理コストを低減するためであったり、安くなりすぎて株の購入金額より売買手数料のほうが高くなってしまっている場合などに株式併合します。

株式交換や株式移転などの準備作業として実施するケースもあります。

そしてもうひとつ、「株式単位の適正化を図る」という狙いですが、こちらは重要なのでさらに詳しく説明してきます。

売買単位100株統一に向けた株式併合

売買単位が1,000株の銘柄も、今後すべて100株に統一しようと、東京証券取引所が進めてきた取り組みがいよいよ最終段階に入ってきました。

売買単位は株式を売買する際の最低株数で、現在は2種類のみですが、かつては1株や10株など全8種類もの単位が存在していたのです。

世界的に見てもこれほど多くの単位が存在するのは稀で、使い勝手が悪く投資家の利便性を低下させる一因だと考えられるようになりました。

複数の売買単位があるほど、ジェイコム事件のように誤発注するリスクが増えていたのです。

そのような理由から、近年1,000株から100株へと売買単位の変更を促しており、2018年10月までに100株統一を目標としています。

売買単位が1,000株から10分の1になれば、購入金額は10分の1になりますから、安くなってしまった株は同時に株式併合を行い、投資しやすい株価に調整するというわけなのです。

▼おすすめ記事

【株の小額投資はいくらから始めればいいの?】

株式併合と株式分割の違い

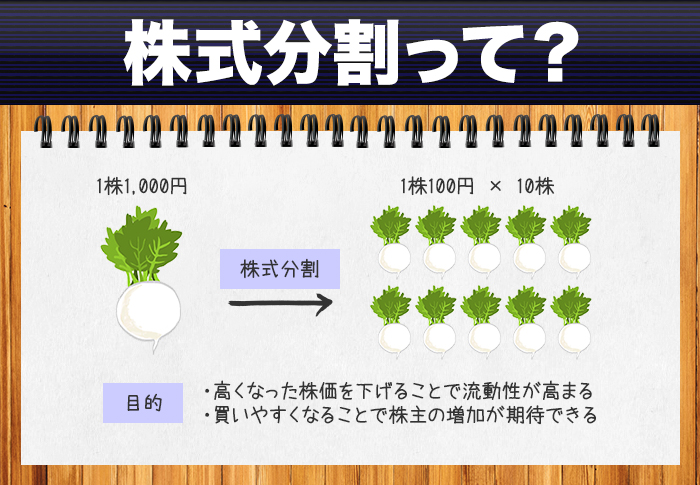

株式併合と反対の意味合いを持つ株式分割についても簡単に見ていきます。

株式分割とは

株式分割とは、株式を細分化して株を増やすことを言い、1株あたりの価格は下がりますが資本は変わりません。

株価が低くなるほど個人投資家が買いやすくなるので、投資対象となり流動性が高まります。

また、投資家の立場を尊重していると評価されることから、基本的に株式分割は好感されるイベントとしての認識が強いです。

- 株式併合が実施されても保有資産に変化は無い

- 売買単位100株統一への取り組みで株式併合する企業が増えている

株式併合のメリットとデメリットを知ろう

株式併合によって、企業側と私たち投資家にどのようなメリットやデメリットが考えられるのでしょうか。

株式併合のメリット

企業側のメリット

株主管理コスト減、経費削減が挙げられます。

例えば、株式併合することで端株(1株に満たない株式)が生じることもあるので、その分の優待や配当金を出さなくて済むので経費が浮きます。

また、株主併合後は株式が減るので新株が発行しやすくなります。

投資家のメリット

低位株から株価が上がることで、低位株に対して良いイメージを持っていなかった投資家も取り込むことができます。

発行済み株式数が減少することによって、以前と変わらない取引数であっても株価への反応は大きくなると考えられます。

株式併合のデメリット

東京証券取引所は100株統一の取り組みと同時に、投資単位が5万円以上50万円未満になるよう推奨しています。

そこで懸念されるのが「低位株の減少」です。

株式併合は基本的に最低購入金額が上がることを意味しています。

低位株投資の対象銘柄が減ってしまうということは、多くの個人投資家にとってデメリットに感じるでしょう。

- 株式併合で1株あたりの価格が上がり投資家からの信頼が高まる

- 株式併合が加速するほど低位株が減ることを意味する

スポンサードサーチ

株式併合が株価に与える影響

株式併合することによって、株価にどのような影響があるでしょうか。

株式併合後の株価推移はどうなる?

株式併合による実際の値動きはさまざまですが、近年は売買単位の変更と共に実施されることが多いため、株価上昇のケースが目立ちます。

例えば、株価1,000円の売買単位が1,000株の銘柄であれば、「1,000円×1,000株」で最低投資金額は100万円です。

この銘柄の株式を2株から1株に株式併合した場合、1株あたり2,000円になりますから、最低投資金額は200万円となってしまいます。

しかし、同時に売買単位の変更(1,000株→100株)が行われると、購入金額はどうなるでしょうか?

売買単位変更と株式併合を同時に行った場合

・2,000円(1株) × 1,000株(売買単位) = 200万円 (株式併合後)

・2,000円 × 100株 = 20万円 (売買単位変更後)

先ほどの株式は、最低投資金額20万円で買えることになります。

売買単位変更と株式併合が同時に行われることが主流となっている今、非常に買いやすくなったことで幅広い投資家の購入対象になります。

つまり、このような場合には株式分割と同じ効果が期待できるため、売買単位の変更と株式併合のバランスによっては「買い」の状況が生まれるのです。

株主が増えて流動性が向上し、中長期的にプラス材料となります。

株式併合によって資産価値に変化がなくても、そこから派生して様々な思惑が働き株価に影響を与える場合もあります。

このような特徴を利用して投資チャンスを狙ってみましょう。

▼おすすめ記事

【株価の決まり方とは?株価決定における原則と法則を解説します】

- 売買単位の変更と株式併合のバランスによっては好材料になる

- 株式併合と同時に売買単位変更が行われることで最低投資金額が下がり流動性が増す

まとめ

株式併合によって株価や株数の増減はあっても、資産価値は変わりません。

今回の知識を身に付けておけば、実際に保有銘柄が株式併合となった場合にも慌てることなく投資戦略を練ることができます。

また、株式併合と同時に売買単位変更が主流となっていることで、投資金額が下がり流動性は増し、好材料視されることも考えられるでしょう。

小額で買える分散投資の対象となりやすく、株式相場全体にとってもプラス効果が期待できます。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます