絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

良い銘柄を見つけても、売買のタイミングがわからなければ意味がありません。

株価チャートを見ると、そのポイントが一目で判断できるようになるのでとても便利な指標です。

基本的な見方を覚えておくだけで勝率は飛躍的に上がるでしょう。

プロの投資判断にも採用される有名な「ローソク足」と「移動平均線」と「出来高」について、わかりやすくご紹介していきます。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

ローソク足チャートの基本

株式投資をするうえでチャートを読めることは必須。

その基礎となるローソク足の見方を知る事で将来の値動きが予測できるようになり、投資判断がスムーズに行えます。

ローソク足とは

始値、終値、高値、安値の4つの値から成る値動きを図で表したものをローソク足といい、その形がローソクに似ていることから由来します。

ローソク足の開発者は実は日本人であり、本間宗久という人です。

本間宗久は江戸時代の米相場で大きく資産を増やし相場の神様と言われた人で、この時に罫線法という今でいうチャート分析も編み出していました。

日本発祥で今では世界中で使用されているのは凄いですよね。

このローソク足を1本1本繋いで、時系列に沿って並べた株価の変動をグラフ化したものがチャートです。

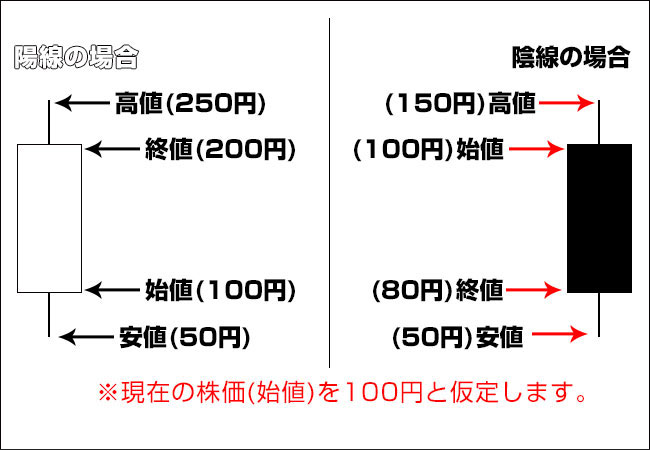

陽線と陰線

株価を判断する際に重要な指標のひとつで、指定した一定期間(日足・週足・月足)の動きを見ることができます。

ローソク足は1日(日足)や1週間(週足)、1ヶ月(月足)などの単位で表すことができます。

日足を見ると以下4つの情報が読み取れます。

| 始値(はじめね) | その日最初に取引が成立した値段。 |

| 終値(おわりね) | その日最後に取引が成立した値段。 |

| 高値(たかね) | その日最も高く取引が成立した値段。 |

| 安値(やすね) | その日最も安く取引が成立した値段。 |

ローソク足には2パターンあり、始値より終値が高ければ陽線、始値より終値が安ければ陰線と呼ばれ、基本的にそれぞれ異なる色で表示されます。

| 陽線 |

一定期間の始値よりも終値が高かった場合に用いられており、どのくらい上昇したのかを表すローソク足。上昇相場では陽線が続くことが多い。 |

| 陰線 |

一定期間の始値よりも終値が安かった場合に用いられており、どのくらい下落したのかを表すローソク足。下落相場では陰線が続くことが多い。 |

ローソク足は売り買いの強弱関係や需要のバランス、材料が出た後の相場の反応を一目で読み取ることができます。

投資家心理やそこで行われる駆け引きも映し出す賢い指標ですので、見方をマスターして実際に活用していきましょう。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ代表的なローソク足の組み合わせ

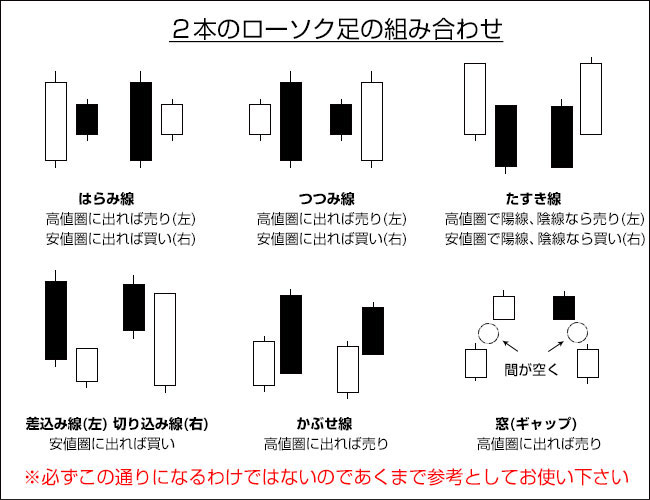

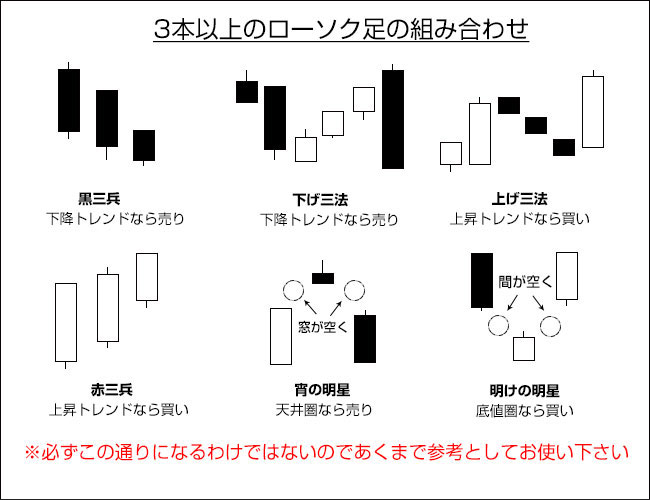

ローソク足は一つだけではなく、複数のローソク足が組み合わさる事により読み取れる事に違いが出ます。

ここではローソク足の基本的な組み合わせ例をご紹介します。

ローソク足には様々な組み合わせが存在し、ご紹介したものもその一部に過ぎません。

しかし、代表的な組み合わせとなっていますの覚えてしまいましょう。

ただ、ローソク足の組み合わせというのは残念ながら確実ではなく、これらはあくまで一つの可能性に過ぎませんので、参考程度にご把握下さい。

- ローソク足は世界中で重要視されている指標

- ローソク足で将来の値動きが予想できる

- ローソク足の組み合わせを信じすぎてはいけない

見方は簡単!トレンドの状態は3つだけ

目先の動きを追いかけていると株価の方向性(トレンド)を見失いがちですが、 そのパターンは3つしかないので難しく考える必要はありません。

これは単純にチャートの方向を見るだけです。

- チャートが右肩上がりなら上昇トレンド

- 右肩下がりなら下降トレンド

- 一定の範囲で小動き又はほとんど動かない状態であれば横ばい

わかりやすく画像と併せて見ていきましょう。

上昇トレンド

これが上昇トレンドの株価チャートです。

基本的にトレンドは上下を繰り返しながら形成されます。

企業への今後の期待値が高いほど画像のような綺麗な右肩上がりのチャートになります。

一度トレンドが固まると一時的に大きく売られる場面があっても暫く上昇が続く傾向にあります。

しかし、予想より業績が良くなかったりなど悪材料が出たとき、株価はアッサリと下げてしまうこともあるので安心して放置するのは危険です。

トレンドの特徴が崩れたときは手仕舞うサインだと考えてよいでしょう。

横ばい

株価の方向性が定まらないとき小動きのまま横ばいで推移することがあります。

ボックス相場とも呼ばれ、一定の値幅のなかで動くことから稼ぎやすいとも言われていますが、大きな利益は望めません。

その期間が長いほど、材料などをきっかけに横ばいを脱出したときの株価は激しく動きやすいという経験則があります。

株価が横ばいのときはあまり注目されていない状態ですので、出来高の増減に大きく変化があればトレンドが転換するポイントとの見方でいいでしょう。

下降トレンド

株価が下落する動きを「落ちてくるナイフは掴むな」と例えた有名な言葉があるように、下降トレンドに乗った銘柄を買うのは危険です。

この辺りが底値のハズと思っていても、そのラインからさらに倍以上下げるようなことも珍しくありません。

一旦下降トレンドに入った銘柄は、例え切り返したとしても、高値で買った大勢の投資家が売るタイミングを見計らっていることがあります。

そのため、売り圧力が強くそう簡単には上昇に転じません。

株式投資は「波乗り」のようにトレンドに上手く乗ることが重要で、相場のトレンドに合った投資戦略を選択する必要があります。

トレンドに逆らわない投資をトレンドフォローと言いますが、これは投資の基本ですので覚えておきましょう。

この仕組みを理解すれば、より効果的なチャートの見方をすることが出来るようになるでしょう。

- トレンドの状態は、上昇、下降、横ばいの3つのみ

- 相場は投資家の集団心理で動

- トレンドに沿った売買をすることが基本

スポンサードサーチ

トレンドラインを引いてみよう

トレンドラインとはローソク足を追いかけ、ローソク足同士を紡ぐ線を描くことです。

これにより現在のトレンドの把握、または今後の株価の動向を予測することができるようになります。

トレンドラインの引き方

トレンドラインを引けば今の株価のトレンドの把握や、チャート上に出現しているチャートパターンを読み取り今後の株価の予測に役立ちます。

まず先ほどの上昇トレンドのチャートにトレンドラインを引いてみます。

ラインが右肩上がりに伸びていますね。

◯の印が付いているところに注目してみて下さい。

チャートを見ればひと目で分かりますが、右肩上がりに伸びていて株価の下値が切り上がっているのがわかると思います。

◯の印の箇所はトレンドラインに接触していますが、 このように株価の下値の部分をたどって行き、ローソク足を支えるようにラインを引きます。

ラインを引く際は大雑把でいい

先ほどの上昇トレンドの画像を見ると、綺麗にローソク足を支えているわけではなくラインを割り込んでしまっている箇所もあります。

綺麗に引ければ一番いいですが、チャートによっては綺麗に引けない事は少なくありません。

その為、ラインを引く際は大雑把にだいたいこんなもんだろう。 という風に引いてしまって構いません。

あくまで今のトレンドやチャートパターンの出現を知るためですので、細かく気にする必要はありません。

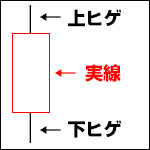

ローソク足の上ヒゲや下ヒゲは無視しても構わない

ラインを引いていると、ローソク足の上ヒゲなどを含めてラインを引くべきがどうか迷う時があります。

これに関しては上ヒゲ、下ヒゲを無視してラインを引いてもいいですし、ヒゲを含めてラインを引いてしまっても構いません。

ちなみにローソク足を解体すると、実線部分、上ヒゲ、下ヒゲの3つに分けられます。

先ほどのトレンドラインの参考画像は、ヒゲを考慮しない引き方です。

そのため、ラインにヒゲが割り込んでいますが問題ありません。

ただし、一度どちらかを決めたら今後ラインを引く時は決めた方法に従うことが重要となります。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ上値抵抗線と下値支持線

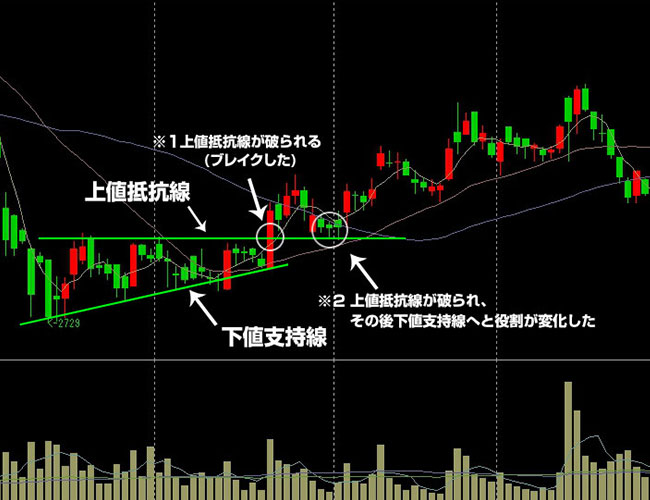

まずはこちらの画像をご覧下さい。

下値支持線に注目

若干割り込んでるところもありますが、概ね支持線に跳ね返されるように、あるいは支えられるような状態になっていますね。

上値抵抗線も同様に、ローソク足の頭を押さえ込んでいる形になっています。

抵抗線と支持線はこのように株価を支えたり株価の頭を押さえ込んだりするのです。

画像の※1に注目

ここで上値抵抗線が破られました。

上値抵抗線を破られると、株価が大きく上昇する現象が見られます。

これを「ブレイク」と言います。 もちろん必ずブレイクするわけではありませんので、過度の期待は注意が必要です。

画像の※2に注目

上値抵抗線が今度は下値支持線へと役割が変化しています。

かつて上値抵抗線だったラインは、今度は下値支持線となり株価を支え始めます。

その後、株価は跳ね返されるように上昇を始めていますね。

このように上値抵抗線や下値支持線というのは、互いの役割の逆転現象が起きることが多くあります。

一度引いたトレンドラインはその後の株価の状況を予測することも可能ですので見逃さないようにしましょう。

トレンドラインは始めは難しいと感じるかもしれませんが、まずは引いてみることが大事。

実際に引いてみないと気づかないこともありますので、ドンドン引いてこれを機にマスターしてしまいましょう!

▼おすすめ記事

【迷った時はトレンドラインを引こう!引き方と使い方を図解にて解説】

- トレンドラインはローソク足同士を紡ぐ線を描くこと

- 上値抵抗線と下値支持線の2種類があり、株価を支えたり押さえつけたりする

- 抵抗線と支持線は役割が逆転することがあるのでその後の株価動向の指標に出来る

- まずはどんなチャートでも自分で引いてみることが大切

投資家御用達!移動平均線の基本

過去一定期間の終値の平均値を線で繋ぎ合わせて、グラフ化したものが移動平均線です。

ほとんどの投資家が売買判断の際に用いる指標で、チャートの重要な場面で効果を発揮します。

移動平均線は非常にシンプルな指標で、 5日移動平均線であれば5日分の終値を合計して5で割った数値。

25日移動平均線であれば25日分の終値を足して25で割った数値。 という風に算出され、その点と点をそれぞれ線で繋ぎ合わせたものです。

- 5日移動平均線 ・・目先の株価の傾向を読む

- 25日移動平均線・・短期、または中期的な株価の傾向を読む

- 75日移動平均線・・中長期目線で株価の傾向を読む

それぞれの指標を用いることによって日中の大きな変動に惑わされず、相場のトレンドを掴むことができます。

移動平均線は上向きか、下向きか

非常に単純な事ですが、まず移動平均線が上に向いているのか、下を向いているのかを確認します。

このとき、25日や75日など期間の長い平均線を見ることが大切です。

5日のような短い期間では数日間調子が良ければそれだけで上向きになってしまうためです。

これにより現在のトレンドがどの方向に向かっているのかを確認する事が出来ます。

例えば、直近半年間下降トレンドだった銘柄の25日線が上向きに転じ始めたら買いを検討出来る、 といった具合です。

- 平均線の期間は5日、25日、75日線が一般的で人気がある

- 相場のトレンドを掴むことができる

- トレンドの確認方法は平均線が上向きか下向きかを見るだけ

スポンサードサーチ

人気度がわかる!出来高の見方

出来高とは株の売買が成立した株数のことで、その数が多ければ多いほど人気化して活発に動いて行きます。

例えば、100株買いたい人と100株売りたい人の価格が一致すれば売買が成立し、このとき出来高に100株がプラスされる仕組みです。

画像を見ると、棒グラフが突出してる箇所がいくつかあります。

出来高が多い = その日はいつもより多く取引がされた事を意味します。

また、他の銘柄と比べて出来高が多ければ(取引量が多い)というのは、それほど人気な銘柄という事にもなります。

さらに、出来高が多いほど流動性が高い(取引が成立しやすい)ことも意味します。

出来高が増加する代表的な例として「ニュースや決算などの材料」が挙げられます。

頻繁に売買が行われていなかったような銘柄でも、決算内容が投資家の予想を超える内容だったり、新商品の発表、または不祥事等、売買が活発になるような材料は出来高が増加する傾向にあります。

要するに、良くも悪くも何かニュースがあれば取引量が増えるという事です。

出来高の増加と株価上昇のほとんどが好材料から始まります。

そのため、急に出来高が増加し始めたら(人気が出始めた)何があったのかを確認し、チャンスを伺うためにその銘柄を監視してみましょう。

市場全体は活発でなくても個別銘柄で物色される流れは必ず存在しますので、出来高ランキングなどで出来高の推移を確認しておくといいでしょう。

- 株価上昇のほとんどが出来高増加を伴う

- 出来高急増は短期売買の投資家に好まれる

- 急激な出来高増加をした銘柄は要チェック

チャートパターンを覚えよう

ランダムに動いているように見えるチャートも、規則的な形状を作り出すいくつかのパターンがあります。

転換や変動時によく見られるチャートパターンを知っておくと心の準備になりますし、焦って売買することがなくなります。

ここでは3つのチャートパターンをご紹介します。

ヘッドアンドショルダー

最も有名な天井形成パターンです。

上値を試して3回とも売りに押し戻されている状態ですが、3回目は2回目の高値を抜けることができていない様子から「これ以上の高値で買う人がいない」と判断できます。

真ん中の高い山が「頭(ヘッド)」で、左右を「肩(ショルダー)」に例えられたことが名前の由来。

日本では釈迦三尊像に見立て「三尊天井」とも呼ばれます。

このチャートパターンは下降トレンドへの転換を意味しますので、支持線を割る前に売りの判断ができます。

また、この時下に行かずに直近の高値を超えるような事があると、逆に買いのサインとなりますので合わせて覚えておきましょう。

ダブルボトム

株価が底を打ったのかを確認する際に欠かせないパターンのひとつ。

チャートがWの形成することからダブルボトムと呼ばれ、比較的急激な下げの後によく見られます。

画像からわかるように、急落によって底値をつけたあと一時的に上昇に転じますが、再び底値をつけます。

その後、1度上昇に転じたときつけた高値(ネックライン)を抜けると上昇トレンドに転換しやすいというチャートパターンです。

トレンドが形成されるネックラインを越えたあたりで買いの判断ができます。

三角持ち合い

高値の抵抗線と安値の支持線の間隔が徐々に狭まり、三角形のようなチャートを形成。

取引が減っていくことでチャートの変動が無くなっていく様子がわかりますが、 このように一定のレンジ(値幅)で動くチャートを三角持ち合いと言います。

このあと横ばいの推移がしばらく続くこともありますが、材料などのきっかけによってどちらかの線を大きく抜けたとき、その方向に向かって上昇または下降トレンドが形成される傾向にあります。

注目を浴びることで出来高の急増も伴います。

▼おすすめ記事

【株価チャートから計るエントリータイミング】

- 規則的な形状のパターンがいくつかある

- パターンを覚えることで事前に売買の準備ができる

スポンサードサーチ

仕掛ける際の大切な考え方

仕掛ける際に大切な考え方があります。

取引する根拠を複数持とう

株価を予測する際は必ず総合的に判断しよう、という事です。

つまり、株を買う際の根拠は1つではなく、複数の根拠がある事が望ましいということです。

実際の流れを見ていきましょう。

チャートをよく見てみると、買いを判断出来るような根拠をいくつか発見しました。

| 根拠1 | ダブルボトムのチャートパターンが出現している。 |

| 根拠2 | ローソク足の組み合わせを確認したらはらみ線が出現していた。

はらみ線は安値圏であれば買いのシグナル。 |

| 根拠3 | 25日線も下向きから横ばい~上向きに変化し始めている |

| 根拠4 | 出来高も増加傾向にあり、徐々に取引が多くなってきている。

つまり人気が出てきているということ。 |

この場合、買い判断を下せる根拠が4つもあります。

そのためこれは買いだ!という判断が出来るわけですね。

この時、買いの根拠が乏しければ買わないという判断も下せますので、ムダな取引を減らすことにも繋がります。

もちろん様子見判断を下して買わずにいたら、予想に反して大きく株価が上昇してしまったなんて事もあるでしょう。

これはプロでもよくある事ですので、気にせず次の優良銘柄を探していきましょう!

▼おすすめ記事

【テクニカル分析の基礎知識と基本的な指標の使い方をやさしく解説】

まとめ

ローソク足や移動平均線、出来高、チャートパターンとご紹介して来ましたが、一つ一つはただの一つの根拠に過ぎません。

これらは総合的に判断する際の、材料の1つとして使うことが好ましいと言えます。

株価チャートはテクニカル分析の基本です。

その中でも様々な指標がありますが、複数の指標を組み合わせることによって投資判断の精度とスピードをさらに向上させることができます。

予想通りの動きにならなかった場合も想定して、瞬時にリスク回避できるよう構えることも大事です。

勝率を上げたり、損失を少なくすることができる有効な手段ですので、チャートの見方やパターンを覚えて今後の投資に活かしましょう。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます