絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

投資の売買ポイントは、運用成績や利益を左右する重要な判断であることから、精度の高い分析が必要です。

そこで利用して頂きたいのが、シンプルな手法で投資家に人気のあるグランビルの法則。

グランビルの法則にある8つの売買ポイントを利用し、投資成績アップして頂くため、実際のチャートを利用して分かりやすく解説していきます。

世界中の投資家に50年以上利用されたグランビルの法則を覚えておきましょう。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

株の売買ポイントを探るグランビルの法則とは?

グランビルの法則は初心者でも分かりやすく、売買ポイントを探れる分析なので基本をおさえておきましょう。

移動平均線を利用

グランビルの法則とは、株価と移動平均線の位置関係を利用したチャート分析で、アメリカのジョセフ・E・グランビルが考案したもの。

移動平均線を使ったチャート分析の基本として、有名で世界中の投資家が売買ポイントを探る為に利用しています。

グランビルの法則は元々200日移動平均線を使って考案されていますが、長期的な見方になる為、一般的には25日移動平均線と75日移動平均線を用いることが多いです。

短期移動平均線を利用するメリットとしては、売買サインが頻発にでることが多いので短期トレード向けに有効となります。

逆に、ダマシのサインが増えるといったデメリットもあります。

長期移動平均線を利用すれば、売買サインは頻発にでませんが長期的な売買サインが見え、中長期保有向けの投資家に向けに有効となります。

逆にトレンド変化の売買タイミングが遅れることはデメリットとなります。

このことから、以下2つのことが言えます。

- 自分の投資スタイルに合わせた移動平均線を選ぶこと

- 銘柄や地合いに合わせた移動平均線を見極めること

そんな移動平均線と株価を利用したグランビルの法則の売買ポイントについて、さらに詳しく取り上げていきます。

8つの売買ポイントがある

グランビルの法則は買いポイント4つ、売りポイント4つ、合計8パターンの売買ポイントが分かるようになります。

まずは、それぞれの売買ポイントを確認していきます。

- ①株価が移動平均線を下から上に抜ける

- ②株価が移動平均線の上から下に抜ける

- ③株価が調整し下落するが移動平均線を突き抜けずに再び上昇

- ④株価が移動平均線から大きく乖離して下落

- ①株価が移動平均線を上から下に抜ける

- ②株価が移動平均線の下から上に抜ける

- ③株価が上昇するが移動平均線を突き抜けずに再び下落

- ④株価が移動平均線から大きく乖離して上昇

グランビルの法則はこれらのように、株価と移動平均線の位置関係を利用した合計8パターンの売買タイミングを計れるようになります。

この後、実際のチャート画像を交えながらポイントを詳しく取り上げます。

▼おすすめ記事

【株価チャートから計るエントリータイミング】

- グランビルの法則は株価と移動平均線の位置関係を利用したチャート分析

- 売買ポイントは合計8パターンの売買ポイントがある

グランビル「買い」の4法則

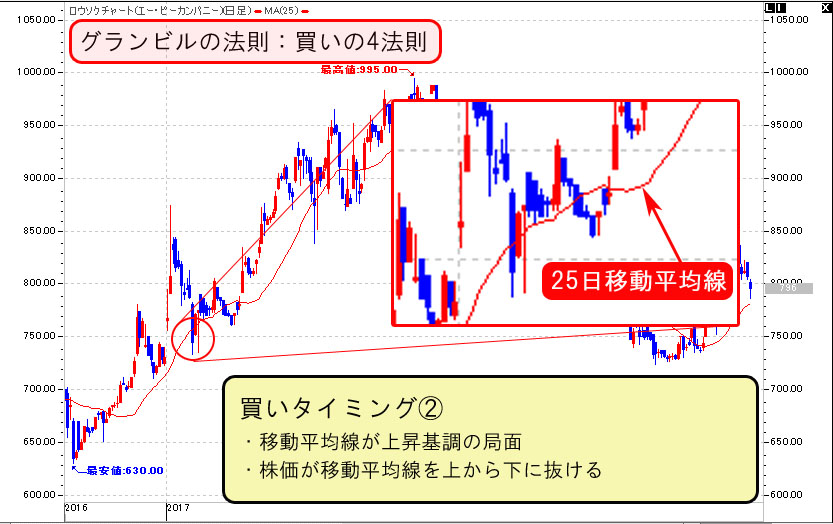

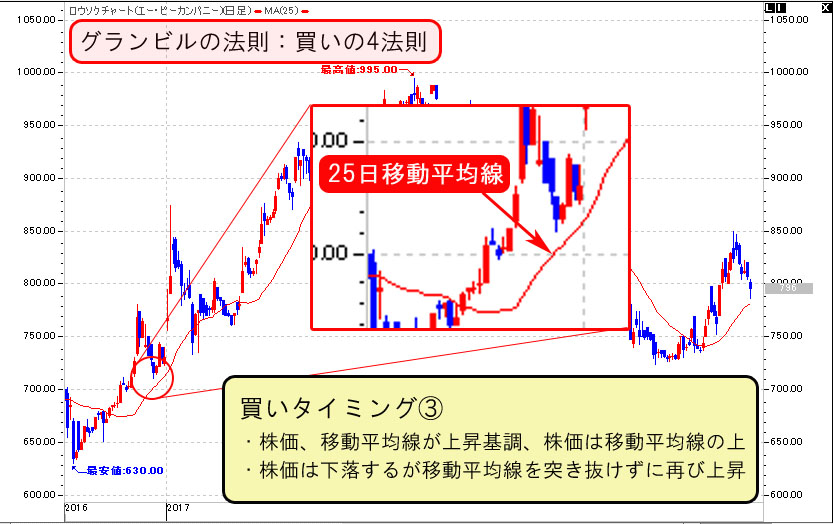

グランビルの法則4つの買いポイントを、実際のチャート「エー・ピーカンパニー」を使って細かく見ていきます。

買いタイミング①

移動平均線が下落基調から横ばい、上昇に転じた場面で、株価が移動平均線を下から上に抜けるパターンで。

このパターンは、下降トレンドであった株価が上昇トレンドに転換するタイミングと言えます。

特に、移動平均線が長らく下落基調だった局面から横ばい、もしくは上昇に転じたことは非常に重要な意味を持ち、トレンドの変化を表します。

それまで、株価も移動平均線の下を推移していた形ですが、下から上に移動平均線を突き抜けることで上昇トレンドへの転換を示し、買いポイントとなります。

この株価と移動平均線のクロスを「ゴールデンクロス」とも言います。

グランビルの法則の中でも、多くの投資家がこのゴールデンクロスでの買いシグナルを活用しています。

買いタイミング②

移動平均線が上昇基調の局面で、株価が移動平均線を上から下に抜けるパターンです。

このパターンは、本来であれば売りシグナルとも言えますが、移動平均線が上昇トレンドを継続していることから、一時的な売りと考え押し目買いのチャンスとも見れます。

それにより、上昇トレンドの銘柄を安く買えるメリットがあります。

ただ、株価が移動平均線を上から下に突き抜けているので「デッドクロス」とも言われ、トレンド転換の場合もあるので注意が必要です。

上昇中の銘柄を安く買える分、リスクも大きい買いポイントとなりますので、移動平均線が下向きへと転換したら損切りするなどのリスク対策をすべきです。

トレード経験値を積んだ方がエントリーする買いポイントだと言えます。

買いタイミング③

株価、移動平均線が上昇基調で、株価は移動平均線の上にあり、一旦調整で株価は下落するが、移動平均線を突き抜けずに再び上昇するパターンです。

このパターンは絶好の押し目買いのポイントです。

それまで株価は上昇していたが、売られても移動平均線を突き抜けずに反発したことで、一時的な利益確定売りと見られ上昇トレンド継続と判断できます。

それにより、上昇トレンド中の押し目買いポイントになります。

ただ、元々トレンドがそんなに強くなかった場合などは、反発してもすぐに下落する可能性もあるので、それまでのトレンドの強さを確認しておきましょう。

買いタイミング④

移動平均線が下落局面で、株価が移動平均線から大きく乖離して下落したパターンです。

このパターンは売られ過ぎからの反発を狙う買いポイントとなります。

株価は移動平均線に近づいたり、離れたりしながらトレンドを形成します。

そのことから、移動平均線から大きく離れた株価は元に戻ろうとする力が働きますのでその動きを狙う流れです。

売られ過ぎることで株価は移動平均線から大きく離れていきますので、反発の可能性がどんどん高まり、買いポイントとなります。

ただ、どのタイミングで株価が反発するかの判断は難しく、下落が続けば損失を生み出す可能性もあるので、ハードルの高い買いポイントと言えます。

- 買いポイント①は、株価が上昇トレンドに転換する買いのポイント

- 買いポイント②は、一時的な売りと考えた押し目買いのポイント

- 買いポイント③は、強い上昇トレンドであれば絶好の押し目買いのポイント

- 買いポイント④は、売られ過ぎからの反発を狙う買いポイント

スポンサードサーチ

グランビル「売り」の4法則

今度は逆に、グランビルの法則4つの売りポイントを細かく見ていきます。

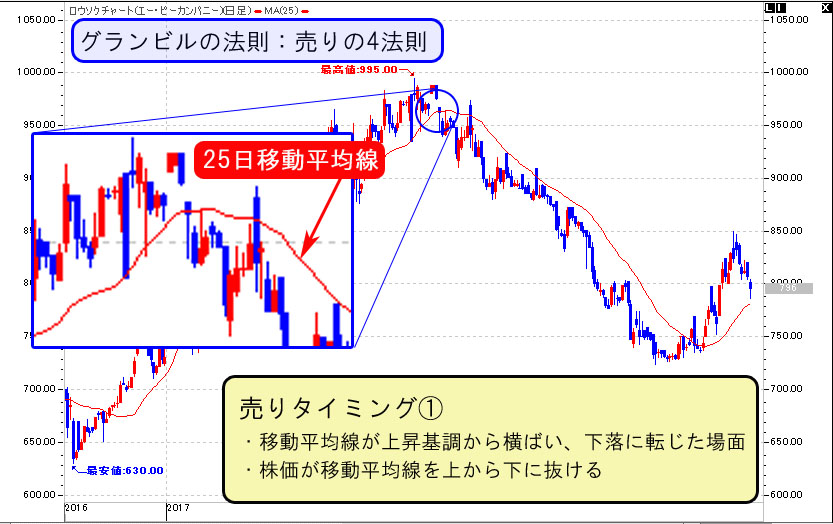

売りタイミング①

移動平均線が上昇基調から横ばい、下落に転じた場面で、株価が移動平均線を上から下に抜けるパターンです。

このパターンは、上昇トレンドであった株価が下落トレンドに転換するタイミングと言えます。

株価が強い上昇トレンドを形成していたことで移動平均線も上昇基調だった局面ですが、横ばい、もしくは下落に転じたことはトレンドの変化を表します。

移動平均線の上を推移していた株価が、上から下に移動平均線を突き抜けることで下落トレンドへの転換を示しますので、売りポイントとなります。

「ゴールデンクロス」の逆であることから「デッドクロス」とも言います。

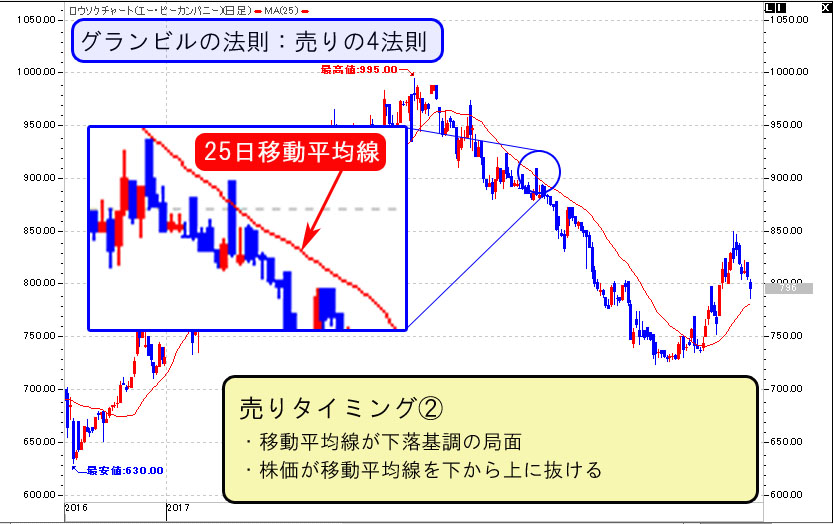

売りタイミング②

移動平均線が下落基調の局面で、株価が移動平均線を下から上に抜けるパターンです。

このパターンは、グランビルの法則買い①と同じように買いシグナルとも言えます。

ただ、移動平均線が下落トレンドを継続している場合、一時的な買いと考えられ売りポイントとも見れます。

移動平均線の動きがポイントとなり、トレンド転換なのか、下落トレンドを継続しているのか判断してからエントリーすることが望ましいです。

空売りなどの場合、下落中の銘柄を高値で拾えるメリットがありますが、リスクもあるポイントとなります。

こちらも、トレード経験値を積んだ方がエントリーする売りポイントでしょう。

売りタイミング③

株価、移動平均線が下落基調で、株価は移動平均線の下にあり、一旦株価が上昇するが移動平均線を突き抜けずに再び下落するパターンです。

このパターンは絶好の空売りポイントです。

それまで株価は下落しており、買い戻しが入っても移動平均線を突き抜けずに反落したことで、下落トレンドが継続中と判断できます。

それにより、下落トレンド中の空売りポイントになります。

注意点として、下落トレンドが強くなかった場合などは、強い買い戻しが入り株価が上昇する可能性もあるので、トレンドの強さを確認しておきべきです。

売りタイミング④

移動平均線が上昇局面で、株価が移動平均線から大きく乖離して上昇するパターンです。

このパターンは買われ過ぎからの反落を狙う売りポイントとなります。

株価は移動平均線に近づいたり、離れたりしながらトレンドを形成します。

その特徴から、移動平均線から大きく離れた株価は元に戻ろうとする力が働きますのでその動きを狙います。

買われ過ぎた株価は移動平均線から大きく離れていきますので、反落の可能性が高まりますので、いずれ売りポイントが表れます。

ただ、グランビルの法則買い④と同じく、どのタイミングで株価が反落するのか判断が難しく、無理に売りを仕掛けた場合上昇が続けば損失を生み出す可能性があります。

- 売りポイント①は、株価が下落トレンドに転換する売りポイント

- 売りポイント②は、一時的な買いと考えた売りポイント

- 売りポイント③は、強い下落トレンドであれば絶好の空売りポイント

- 売りポイント④は、買われ過ぎからの反落を狙う売りポイント

グランビルの法則のポイント

ここまでグランビルの法則8つのポイントを見てきましたが、精度を高めるポイントや注意点も見ていきます。

テクニカル指標も使い精度を高める

どのようなテクニカル指標や分析でも、そのもの1つだけで精度の高い分析は難しいです。

グランビルの法則でも同じく、テクニカル指標などを合わせていくことが重要になってきます。

テクニカル指標はトレンド系とオシレーター系に分かれます。

- 単純移動平均線

- ボリンジャーバンド

- 一目均衡表

- カギ足

- MACD

- ストキャスティクス

- RSI

- ウィリアムズ%R

その他にも数多くのテクニカル指標がありますが、まずは代表的な指標を覚えておくと良いでしょう。

グランビルの法則だけでもある程度の売買ポイントは見えてきますが、これらのテクニカル指標と合わせることで、より精度の高い分析が可能となります。

▼おすすめ記事

【テクニカル分析の基礎知識と基本的な指標の使い方をやさしく解説】

グランビルの法則の注意点

グランビルの法則には注意点もあります。

リスクが高めの売買ポイント

グランビルの法則の場合、前述した「グランビルの法則買い②」と「グランビルの法則売り②」のパターンでは、相場のトレンドが変わる可能性がある為リスクは高めです。

一時的な株価の動きと予想してエントリーする形なので、トレンドを読み間違えてしまわないように見極める必要があります。

ただ、リスクが大きい分、予想通りの株価の動きになれば利益を大きく狙うこともできるメリットはあります。

移動平均線の日数

1-1でも説明しましたが、グランビルの法則は200日移動平均線を使って考案されています。

しかし、一般的には25日移動平均線と75日移動平均線を利用することが多く、一概には決められません。

前述のチャート画像では25日移動平均線を使いましたが、銘柄や地合いによっても左右する為、全ての銘柄に25日移動平均線を利用するのも正解ではないと言えます。

分析銘柄にそれぞれの日数を当てはめ、精度が高い日数を選ぶようにしましょう。

どのような分析にも完璧は無いので、精度を高めることと、リスク対策が重要です。

- 精度の高い分析をする為にはその他テクニカル指標も利用しよう

- グランビルの法則はリスクが高いポイントもあり、移動平均線選びも重要

スポンサードサーチ

まとめ

グランビルの法則は、株価と移動平均線の位置関係を利用し売買ポイントを探れます。

売りと買いそれぞれ4つのパターンがあることで、どのようなチャートでも幅広く利用しやすいといった特徴がありました。

今回のグランビルの法則を覚えることで、投資成績アップに繋がりますので是非とも覚えておきましょう。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます