絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

多くの銘柄が方向性の無いレンジ相場となっています。

どんなレンジ相場でも上手くオシレーターなどを利用することで、上昇・下落のどちらでも稼ぐことができるようになります。

レンジ相場にはどのような特徴があるのか。

上値抵抗線、下値支持線とは?

どのオシレーターを使えばいいのかを分かりやすく、チャート画像と交えて解説していきます。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

レンジ相場(ボックス相場)とは

レンジ相場を抑えておくことで利益を狙いやすくなりますが、そのレンジ相場についてまずはおさらいです。

レンジ相場の特徴

レンジ相場とは、一定の変動幅の範囲内で株価が上下する相場のことを指します。

「ボックス相場」や「持ち合い相場」とも言われ、簡単に言うと方向感のない状態です。

実際のチャートで見るとこのような形で株価が上下に推移しています。

基本的に高値圏の上値抵抗線と安値圏の下値支持線に挟まれ、株価が上下しています。

上値抵抗線

上値抵抗線とは、過去に付けた高値と高値を結んだラインで、その価格まで株価が上がると売り圧力が強まりやすく抵抗となり、それ以上の上昇が難しいとされています。

下値支持線

下値支持線とは、上値抵抗線とは逆に過去に付けた下値と下値を結んだラインで、その価格まで株価が下がると買い圧力が強まりやすく支持され、それ以上の下がりにくくなるとされています。

ただ、これらのレンジ相場から上値抵抗線を株価が越えていけば、その後は株価が上昇トレンドになりやすく、逆に下値支持線を株価が下抜けたら下降トレンドになりやすい特徴があります。

この特徴を利用することで、効率的に利益を狙っていけるようになるので、この後取り上げる売買タイミングや探し方などをしっかり覚えていきましょう。

相場は3つのパターンである

相場にはレンジ相場以外に2つのパターンがあり、大きく分けてそれら3つの動きで株価は推移しています。

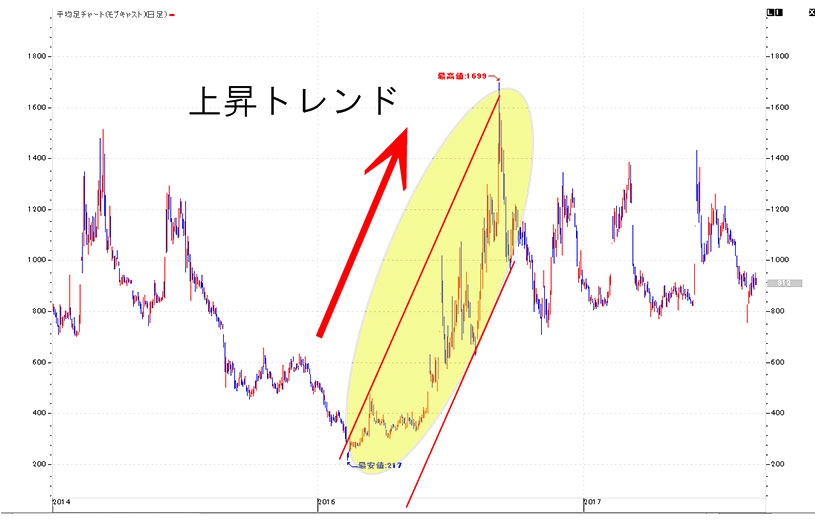

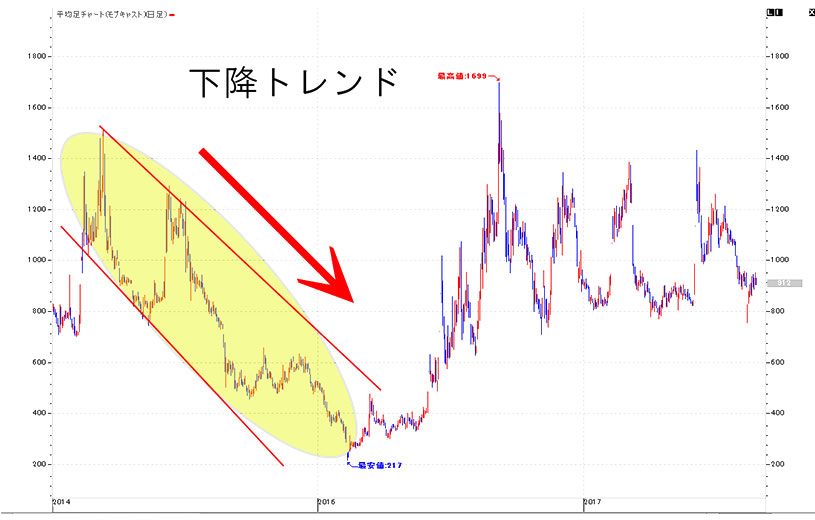

例として【3664】モブキャストでそれぞれのトレンドを見ていきましょう。

上昇トレンド

右肩上がりのチャートを形成しており、基本的に買いが多いことでこの上昇トレンドを形成します。

レンジ相場(ボックストレンド)

方向性のない横ばいのチャートを形成していることが多く、株価がもみ合っている状況。

下降トレンド

右肩下がりのチャートを形成し、買いよりも売りの方が多いことで下落トレンドを形成してるパターンが多い。

これら3パターンのトレンドに分けられ、特にレンジ相場は多く目にする相場でトレンドが変わる前に形成されることも多い為、特徴をよく知っておく必要があります。

- 上値抵抗線と下値支持線に挟まれ、その範囲内で株価が上下する相場

- 相場で株価は3つのパターンのトレンドを形成している

レンジ相場での銘柄の動き方

レンジ相場では株価がどのような動きをしやすいのか確認しておきましょう。

レンジ相場での上値抵抗要因

レンジ相場ではどのような理由から上値で抵抗があるのかというと、まず過去の高値や直近の高値価格が意識されることが要因としてあります。

ある期間で一番高かった株価「高値」はどうしても心理的に意識される部分です。

- 上場来高値

- 年初来高値

- 直近高値

これらの上値抵抗線を上回るには高値を付けた時の魅力を上回る材料が必要です。

特に好材料が無い場合や、前回ほどの魅力が無い上昇の場合は上値抵抗線が意識される為、下げに転落するケースが多く、レンジ相場へと繋がりやすくなります。

その後、一定の値幅間で売り買いが均衡したレンジ相場では、そのレンジ内で沢山の資金が流れ込みます。

そのため売り買いの均衡が崩れた場合、資金は弱い方へと動いていく傾向に有りますので、その動きを読み取ることができれば上手く利用できます。

均衡後はブレイクするレンジ相場

レンジ相場は売買が均衡していることで上値と下値のレンジ内で動いていますが、売買の均衡が崩れた場合、一気にブレイクする可能性を秘めています。

それまでの資金が一定方向へ向かうことで大きな動きとなりますが、上値抵抗線を無視して突き抜ければブレイクとなり、株価上昇へと繋がります。

また、下値支持線を突き抜けてブレイクすれば株価下降へと繋がります。

レンジ相場はいずれどちらかの方向にブレイクし、新たなトレンドへと動きます。

実際のチャートで見て行きましょう

【8892】日本エスコン

それまでレンジ相場で推移していた株価がοで囲ったタイミングで上値抵抗線をブレイク。

その後、今まで上値抵抗線だったラインが下値支持線になり、上昇トレンドへと変わっていきました。

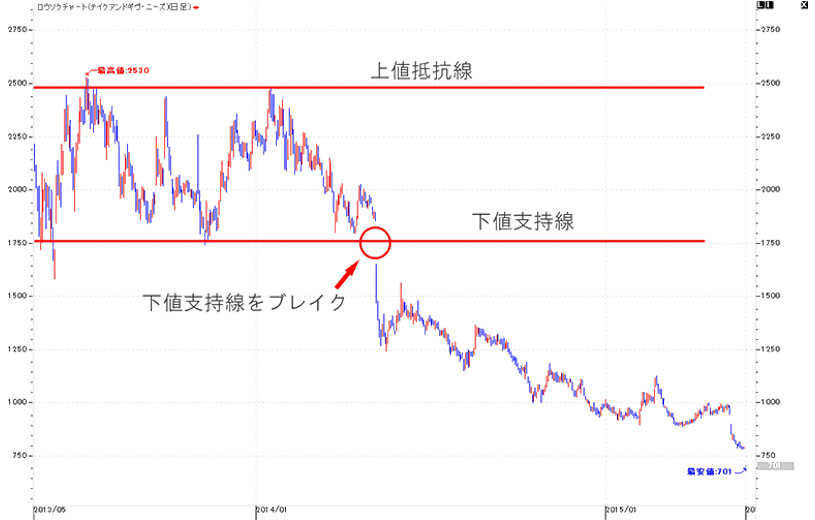

【4331】T&Gニーズ

それまでレンジ相場で推移していましたが、οで囲ったタイミングで下値支持線をブレイク。

その後、下落トレンドへと変わっていきました。

このように、レンジ相場はいずれその売買均衡が崩れ、どちらかへブレイクします。

ただ、ブレイクしてもダマシの場合がありますので、必ずブレイクした方向へトレンドとなる訳ではないので注意が必要です。

- レンジ相場が続けばその範囲内で資金がたまり、いずれブレイクする

- 上値抵抗線、下値支持線をブレイクしてもダマシの場合がある

スポンサードサーチ

レンジ相場に強いオシレーターを利用して判断

レンジ相場でこそ、相場の買われすぎや売られすぎを測るオシレーター系指標が役に立ちます。

その中でも代表的な指数をみていきましょう。

RSI

RSI(アールエスアイ)とは、Relative Strength Indexの略で、日本語にすると相対力指数と呼ばれます。

RSIを利用することで、銘柄の買われ過ぎ、売られ過ぎを把握することができます。

RSIの数値は「%」で表示され、50%を中心に考えます。

基本的に70~80%を超えると買われ過ぎ、20~30%の水準で売られ過ぎとなります。

- 買われ過ぎの水準:RSIが70~80%

- 売られ過ぎの水準:RSIが20~30%

チャートで見ると、このような形で推移しています。

RSIのお勧め設定期間

・短期9日

・中期14日

チャートにも表れていますが、数値が下がり30~20%を超えると売れ過ぎとなり、その後株価は反発しています。

逆に数値が上がり70~80%を超えると、買われ過ぎで株価は反落しています。

例えば、RSIの指数としては80%を超えると空売りを仕掛け、30%を切ると買いエントリーをするなど、その売買を繰り返すことで上下どちらでも稼ぐことができます。

このようにRSIを利用することで、銘柄の買われ過ぎ、売られ過ぎを把握することができますので、レンジ相場では有効です。

▼おすすめ記事

【株のRSIの使い方!効果的な基本設定と投資法を覚える】

ストキャスティック

ストキャスティックもRSIと同じように、銘柄の買われ過ぎや売られ過ぎを表すオシレーター系テクニカル指標です。

%Kと%Dという2つの数値で表し、%Kの移動平均である%Dを使います。

数値としては70%以上になると買われ過ぎと判断されやすく、逆に30%以下になると売られ過ぎと判断されます。

- 買われ過ぎの水準:70%以上

- 売られ過ぎの水準:30%以下

チャートで見ると、このような形で推移しています。

ストキャスティックのお勧め設定期間

・%Kが5日

・%Dは3日

株価が高値を付けている時の%Dラインを見ると、80%あたりまで上昇しています。

これは買われ過ぎと判断でき、その後は反落しています。

また、下値では20%以下まで数値が下げている場合は株価は反発を見せていることもあるので、ストキャスティックも買われ過ぎ、売られ過ぎを判断しやすい指標と言えます。

注意点は、上昇トレンドや下降トレンドでは信頼性が低くなるという点です。

このように、RSI、ストキャスティックどちらも同じように買われ過ぎ、売られ過ぎを見る指標として利用できますが、RSI、ストキャスティック両方使うのも一つの手でしょう。

また、ポイントとして上値抵抗線、下値支持線のトレンドラインも合わせて総合的に見ながら判断することでより信頼性が高まります。

▼おすすめ記事

【ストキャスティックの3つのシグナルを覚えよう!】

- どちらのオシレーターも70~80%を超えると買われ過ぎとされる

- 逆に30%を切ると売られ過ぎとして判断できる

- どちらもレンジ相場で信頼性が高い為、レンジ相場で利用すべき

- オシレーターとトレンドラインを合わせて総合的に判断する事で精度が上がる

まとめ

レンジ相場は一定の変動幅の範囲内で株価が上下する相場で、方向性の定まっていない時を指します。

ただ、方向性はなくてもレンジ相場での上値抵抗線と下値支持線を把握することと、オシレーターを利用することで利益を狙うことが可能です。

レンジ相場で推移している銘柄は多い為、その分チャンスは山ほどありますので、一つの投資法として覚えておきましょう。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます