絶対読んで欲しい編集部おすすめ記事4選!

投資対象を決める際、海外投資家や国内の公的機関などはとくにROE(株主資本利益率)に着目しており、経営の健全性や市場での取引量を加味して売買します。

つまり、ROEが高い銘柄は大口に買われやすいということです。

日本市場における海外投資家の割合は非常に大きいため、彼らと同じくROEを重視した投資を行うことで有利な状況を作ることができるでしょう。

ROEと同時に用いられるROA(総資産利益率) を含め、投資対象の理想の目安について解説していきます。

>>【無料】ゼロから安定して稼ぎ続ける投資家育成講座をタダで学ぶ目次

目安は10%以上!ROEを見て優良企業を探ろう

ROEは株主資本の収益力を計ることを目的としており、対象の銘柄に投資することによってどれだけ効率良く利益を得られるかを表す指標です。

企業の収益力がわかるROEとは?

ROEは純利益を純資産で割った数字で、純資産は株主のお金(株主資本)です。

主に以下の計算式が使われます。

ROEの計算式

・ROE(株主資本利益率) = 1株の利益(EPS) ÷ 1株の株主資本(BPS) × 100(%)

ここで用いられるEPSとBPSは以下の計算式で求めることができます。

EPSとBPSの計算式

・1株の利益(EPS) = 当期純利益 ÷ 発行済株式数

・1株の株主資本(BPS) = 株主資本 ÷ 発行済株式数

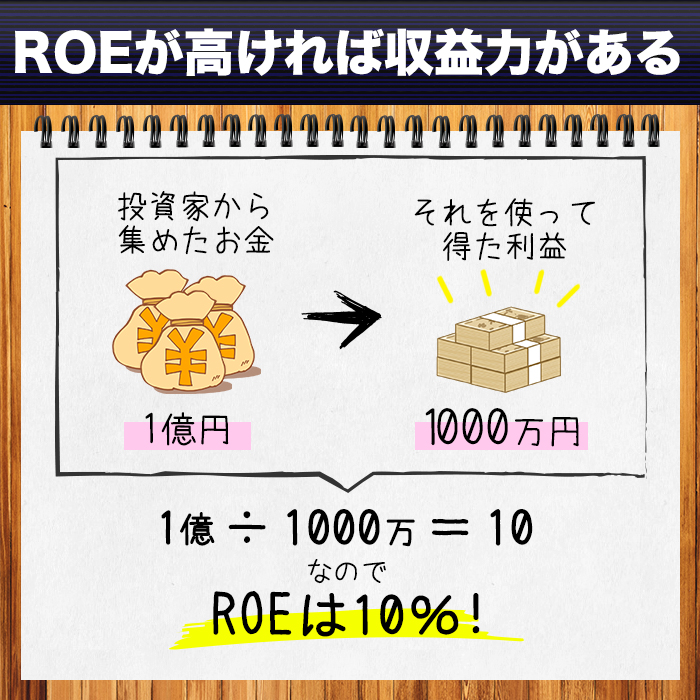

例えば、投資家から集めたお金が1億円で、その出資金をもとに年間で1,000万円の利益を出した場合はROE10%となります。

同じ資金で年間の利益が100万円であれば、ROEは1%です。

株主の目線から見ると、投資した資金がどれだけ上手く使われているかの指標となり、一般的にROE10%以上であれば優良企業とされています。

ROEは高いほど良いのですが、設備投資にかかる費用の関係で業種によっては基準値が異なる場合もあることを理解しておきましょう。

補足として、ROEは割高・割安を求めるものではなく、投資利回りに置き換えるとわかりやすく、ROEが高いほど収益力があると考えられています。

海外投資家がROEを必ずチェックする意味

日本ではPBR(株価純資産倍率)やPER(株価収益率)など、割安度を図る指標がこれまで重要と考えられてきました。

しかし、海外投資家が大半を占める日本市場では、近年ROEが広く浸透してきたように思います。

その理由として、海外では「会社は株主のもの」という意識が強いためか、海外投資家はROEをとくに重視しており、その動きに合わせROEを高めようと努力する日本企業が増えてきました。

あの有名投資家ウォーレン・バフェットも、投資対象の目安にROE15%という数字を重点を置いているほどです。

海外投資家に高ROEが評価されるということは、彼らの大きな資金が集まりやすく、株価は上昇しやすい。

このように、日本の投資家も投資判断にROEを重視するようになってきました。

それでも海外に比べると日本企業のROEは全体的に低いため、それほど多くない高ROE銘柄への投資は非常に魅力的だと言えるでしょう。

- ROEが高いほど収益力があると考えられる

- ウォーレン・バフェットは投資対象にROE15%を目安としている

効率の良い経営を見抜く指標ROA

ROEを重視して投資対象を選ぶ際、同時にROA(総資産利益率)を用いることで優良企業を判断する際の期待値が上がります。

ROEの欠点を補うROAの目安は5%以上!

ROEの算出方法では株主資本を基本とするので、負債は考慮されていません。

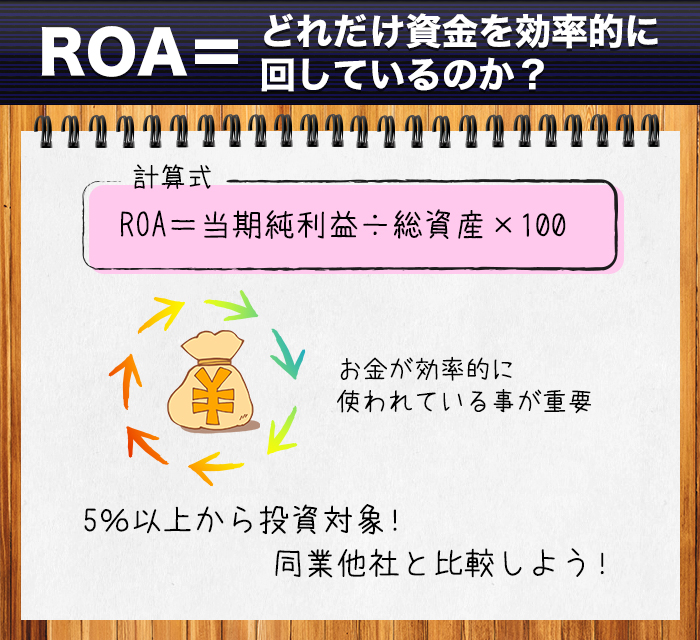

その欠点を補うことができるROA(総資産利益率)も同時に見ることで、資本も負債も含めて集めた資金が効率的に運用できているかが判断できます。

主に以下の計算式が使われます。

ROAの計算式)

・ROA(総資産利益率) = 1株の利益(EPS) ÷ 総資産(純資産+負債) × 100(%)

算出されたROAが5%以上であれば投資対象に良いとされています。

例えば、1億円を使って年間1,000万円の利益を出す会社と、10億円を使って年間1,000万円の利益を出す会社では、前者が健全な経営をしていることは一目瞭然です。

このように同じ利益を生み出す企業があったとき、総資産はなるべく少ない方が良いことから、それを図るためにROAが使われます。

ROAを求める際に使われる純資産のなかには負債(借金)が含まれているため、ROEでは確認できなかった部分も見抜くことができるというわけです。

ROE(株主資本利益率)とROA(総資本利益率)の違い

2つの大きな違いは計算式を見てもわかるように、ROEは分子が純資産であるのに対して、ROAは分子が総資産となる点です。

ROE│投資したお金に対してどれくらい収益をあげたかを見る指標

ROE(株主資本利益率) = 1株の利益(EPS) ÷ 1株の株主資本(BPS) × 100(%)

ROA│資産を効率良く運用できているかを見る指標

ROA(総資産利益率) = 1株の利益(EPS) ÷ 総資産(純資産+負債) × 100(%)

銘柄選定の理想はROEもROAも高いことで、そのような銘柄は財務レバレッジをうまく活用できており収益性が高い優良企業と判断できます。

ROEが高くROAが低い場合、会社の運転資金のうち負債が占める割合が大きいということで、利息などの負担が大きいと考えられるので注意です。

また、どちらの指標も現時点の数値だけを見るのではなく、過去の推移と比較することにより信頼度は高まります。

- ROAで資本も負債も含めたお金が効率的に運用できているわかる

- 過去の数値と照らし合わせることでより信頼度は高まる

スポンサードサーチ

分解するとわかるROE・PER・PBRの関係性

ROEは、実は割安度を見るPBRやPERとも密接な関係があり、以下の計算式が成り立ちます。

ROE(株主資本利益率) × PER(株価収益率) = PBR(株価純資産倍率)

ここからさらに分解してみましょう。

(1株の利益 ÷ 純資産) × (株価 ÷ 1株の利益) = PBR

ROEの分子の1株利益と、PERの分母の1株利益は相殺され、残る「株価 ÷ 1株の利益」はPERの計算式と同じとなります。

つまり、例えPBRが低く割安な企業を見つけても、それはROEやPERも低い可能性があります。

PBRの低さだけで割安だと買われがちですが、ROEを見ると実は収益力が低下している企業であることが見えてくるのです。

ひとつの指標だけでなく、複数の材料から総合的に判断することが大切ですね。

▼おすすめ記事

【PBRの目安は1倍で割安株!低すぎると倒産の危険も?解説します】

【PERの目安は常に変化する。割安性を見抜く為に必要な知識】

まとめ

今回ご紹介したROEやROAはもともと海外投資家に重視されている指標ですが、日本でもだいぶ浸透してきたように思います。

その数値が高ければ高いほど健全な運営を行っている会社と言えますが、2つの指標だけで売買の判断を行うのは好ましくありません。

▼おすすめ記事

【ファンダメンタルズ分析とは?具体的銘柄選定フローと必要知識の解説】

株式市場で高評価を得る可能性は高いですが、他の財務指標も併せてチェックすることでその本質を捉えた最適な投資を行うことができるようになります。

絶対読んで欲しいおすすめ記事!

いいね!しよう

情報を受け取れます